Les jardins de frère François

« Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mère la Terre, qui nous sustente et nous gouverne et donne des fruits variés, avec les fleurs colorées et l’herbe ». En 1225, François, souffrant d’une grave maladie des yeux, trouve la force de louer le Seigneur « par » (traduction de l’ombrien « per ») les fleurs colorées et l’herbe. C’est ainsi qu’il invite ces modestes créatures à se souvenir de leur origine divine et à s’unir à la louange universelle qui doit revenir à Dieu.

Les fleurs en question, ce sont avant tout celles qui parsèment les bords des chemins empruntés par François et ses frères tout au long de ces itinérances qui caractérisent ce premier mode de vie franciscaine. Mais on sait que pendant les dernières années de François, la fraternité primitive évolue et que les frères commencent à habiter de vrais couvents construits à leur intention. Ces établissements, implantés non loin des villes, vont intégrer des jardins, à la fois pour permettre aux frères de se détendre à l’abri des regards extérieurs, et pour y récolter les légumes et les fruits nécessaires à la communauté. François a connu cette évolution – tout en la regrettant – et il a habité des couvents dotés d’un jardin… et d’un jardinier.

Les premiers jardins des frères

Dans la Compilation d’Assise, frère Léon a noté quelques précieux avis du Poverello concernant la nature et le jardin. « Au frère qui préparait le bois pour le feu, il disait de ne pas couper tout l’arbre, mais de le couper de telle façon qu’une partie demeure et qu’une autre soit coupée. Au frère qui faisait le jardin, il disait aussi de ne pas cultiver tout le terrain du jardin seulement pour les plantes comestibles, mais de laisser une partie du terrain pour qu’elle produise des plantes sauvages qui, en leur temps, produiraient ses sœurs les fleurs. Il disait en outre que le frère jardinier devait faire d’une partie du jardin un beau jardinet, en y mettant et plantant toutes sortes de plantes grimpantes et toutes sortes de plantes qui produisent de belles fleurs, pour qu’en leur temps, elles invitent à la louange de Dieu tous ceux qui les verraient, car toute créature dit et proclame : Dieu m’a faite pour toi, ô homme ! » (Compilation d’Assise, 88)

Les injonctions de François ne seront pas oubliées par les frères. Dans toute l’histoire de l’ordre, gare à celui qui s’avise de couper un arbre sans autorisation ! « Les arbres qui sont plantés dans nos jardins ou vergers, soit pour fruit, ou ornement, doivent être soigneusement cultivés et conservés. Partant, nous défendons, sous peine de privation d’actes légitimes pour deux ans (la fameuse « inéligibilité »), à tout religieux d’arracher ou de couper aucun arbre, sans autorisation du provincial, obtenue par écrit » (statuts récollets du XVIIe siècle). Quant à la double fonction du jardin – à la fois potager et « d’agrément », pour reprendre un mot d’aujourd’hui –, déjà soulignée par François, elle est sans cesse rappelée par les statuts, constitutions et coutumiers. Avec parfois quelques subtils glissements : pour François, les fleurs sont une invitation à la louange, tandis que, selon un coutumier capucin des années trente, un jardin bien entretenu doit permettre aux religieux de « s’y délasser avec plaisir ». Mais où est passé l’esprit de louange ?

Les jardins au fil des siècles

Qu’est-ce qu’un jardin « bien entretenu » ? Selon d’autres constitutions récollettes (Lorraine, 1702) « les allées du jardin seront droites, unies et bien nettes, d’une largeur convenable, bordées autant que faire se pourra de plantes fructueuses et tondues proprement », alors que le coutumier capucin déjà cité invite à ce que « les carrés soient réguliers, les allées bien tracées et bordées d’herbes odoriférantes ou aromatiques, pour servir aux besoins de la cuisine et de l’infirmerie ». Comme les bâtiments conventuels, les jardins ont souvent disparu, et seuls les plans anciens, parfois très détaillés, permettent de se faire une idée de la manière dont ils étaient ordonnancés. Des jardins globalement « à la française », mais aucune comparaison avec Versailles – heureusement pour son caractère franciscain !

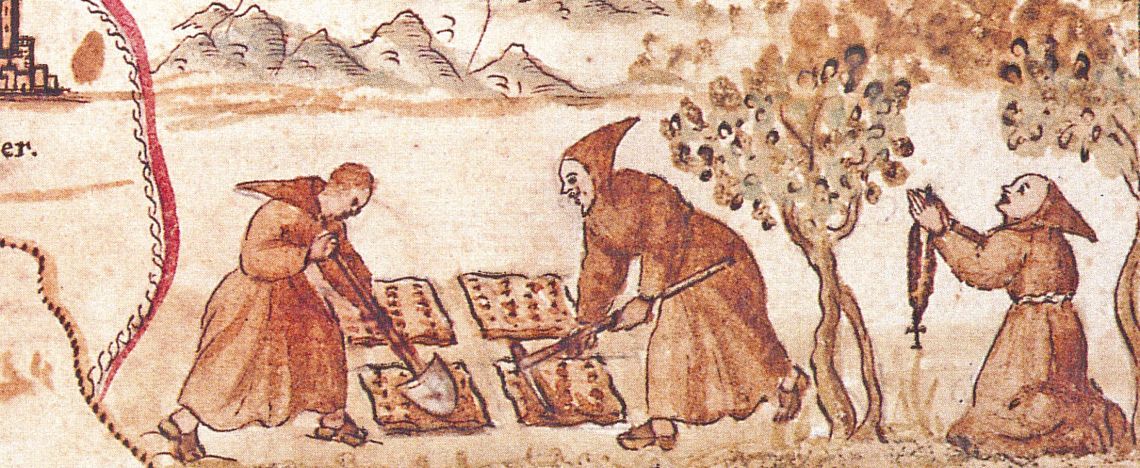

Le frère jardinier

François s’est adressé à un frère « qui faisait le jardin ». Par la suite, tous les textes réglementaires franciscains mentionnent et décrivent la charge du frère jardinier. Ce religieux auquel la fatigue et les sueurs ne font pas peur, doit être compétent (au besoin consulter des experts) et faire en sorte de « procurer, cultiver et conserver les plantes, les herbes et les racines de toutes les espèces nécessaires » et veiller « à ce que rien ne dépérisse par sa faute ». Il peut « donner aux bienfaiteurs des semences et même quelques produits du jardin, mais avec discrétion et permission du supérieur ».

Avec le temps, les frères ont eu tendance à déléguer ce travail manuel à des serviteurs séculiers. À chaque réforme, ils ont été priés de retourner travailler au jardin. Au XVIe siècle, un cordelier français, Yves Magistri, visitant des couvents de Capucins en Italie, s’étonne de voir des frères jardiner, et, pire, à Ravenne, un gardien (c’est-à-dire le supérieur du couvent) « très humble qui cultivait lui-même le jardin conventuel ».

S’il trouve son office pénible, le coutumier capucin conseille au frère jardinier de « penser à Jésus Christ qui, au Jardin des Oliviers, a sué le sang et, après sa résurrection, s’est montré à Magdeleine sous la figure d’un jardinier ». L’auteur du coutumier assure que ces « pensées de foi lui rendront son travail doux, facile et méritoire ». Alors au travail !